作为华夏植物群的一个重要分支,晚古生代瓢叶目植物系统分类位置长期不明,相关研究一直处于停滞状态。在“植 物庞贝城”中发现的瓢叶目新种乌海拟齿叶,确认了瓢叶目具有蕨类植物的孢子繁殖方式和裸子植物的木材结构,说明它是种子植物的姊妹类群——前裸子植物的一员,从此揭开了困扰古植物学界200年的谜团。

翻开地球46亿年的历史画卷,生命进化中从不缺乏波澜壮阔、精彩纷呈的故事情节。芸芸众生之中,植物的进化则显得平淡无奇,数次跌宕起伏的大灭绝事件中,植物似乎一直扮演着配角,曾经的辉煌鲜为人知,却见证了地球历史的沧桑巨变。始于早石炭世、盛于早二叠世、衰于晚二叠世的瓢叶目正是这样一类植物,它们虽然没有逃脱灭绝的厄运,却为人类留下探索生命从兴盛到衰亡的宝贵线索。

2021年早春的一天,当王军研究员面对媒体和公众,试图用一段做学术报告的时间解说瓢叶目植物的一生,但最终发现是徒劳的。他能做的只是公布一个阶段性的研究结论,尽管如此,这个结论已经突破了人类对这类植物的已有认知,让人类在植物进化史研究上迈进了一大步。从此,瓢叶目植物正式结束了它的流浪历程,在植物大家族中拥有了一席之地。

自1870 年德国人李希霍芬(V. Richthofen)发现华夏植物群的首要代表类群——大羽羊齿植物起,对这一植物群的研究已有150年的历史。在东亚晚古生代石炭纪和二叠纪时期,主要由石松、有节、真蕨、种子蕨及裸子植物等组成的华夏植物群生长于炎热、潮湿多雨的环境中,在不同发展阶段的属种及其繁盛程度,与当时所处的地理、气候环境密切相关。二叠纪末,华夏植物群可能因不适应干旱的生态环境而灭绝。

植物是形成煤的重要物质基础。作为中国晚古生代的主要造煤植物,华夏植物群功不可没,中国现阶段的煤炭资源,包括华南、华北的晚古生代煤系,均由华夏植物群形成。位于贺兰山北段,黄河之滨的“植物庞贝城”即为这一时期华夏植物群的代表。

“植物庞贝城”坐落于乌海市境内的乌达煤田,面积30余千米2,保存在太原组顶部从7号煤层底板到6号煤层顶板的一段地层内,植被由石松类、有节类、瓢叶类、蕨类及种子蕨类、原始松柏类、苏铁类等植物类群组成。距今约3亿年前,这片成煤沼泽森林被火山喷发落下的火山灰封存,此埋藏方式避免了个体的腐烂或被其他生物体吞噬,在经历了数亿年后,形成今天保存完好的植物化石。在这些精美的植物化石中,包括神秘的瓢叶目植物,它们甚至在局部占据了主导地位,后来的调查证明瓢叶目在中国华北二叠纪成煤作用中起到了重大作用。

瓢叶目植物“认祖归宗”

在生物分类学中,按照不同类群间的亲缘关系和进化关系,把生物的各种类群划分为界、门、纲、目、科、属、种。瓢叶是生长于石炭-二叠纪时期的一类植物,在古植物学分类中被归为“目”一级,属华夏植物群的一个分支,也是石炭-二叠纪古植物研究中最薄弱的一类植物,其系统分类位置长期不能确定,曾被认为是蕨类、有节类、裸子植物、甚至棕榈植物,或者是其他独立的分类单元。研究瓢叶目的起源演化对于了解华夏植物群的兴衰,探索植物的系统演化和发展规律都具有重大意义。目前瓢叶目已记录20余属50余种。

早在1821年,瓢叶目植物就被欧洲人发现并命名,尽管此后几十年间陆续发现了营养叶和生殖球果部分,但总体来说由于化石材料和技术手段的限制,导致对这一类植物的研究长期停滞不前。直到1920年代,瑞典古植物学家哈勒(T. G. Halle)在研究产自中国二叠纪植物化石材料时,发现了瓢叶目的踪迹,至此华夏植物群中这一类重要植物进入人们的视野。

瓢叶目植物在华夏植物群中分布广泛,据统计,在中国晚古生代70多个华夏植物群化石点中几乎都有报道。1997年,王军开始以瓢叶目植物作为重点研究方向。此前,前辈科学家已对瓢叶目植物研究多年,他的导师李星学院士甚至将瓢叶目中的齿叶(Tingia)、拟齿叶(Paratingia)和贝叶(Conchophyllum) 等属,视为华夏植物群的特色类群,此举足以体现出瓢叶目在华夏植物群中的研究地位。

艰苦的研究历程

古生物学研究光靠决心和热情是不够的,有时运气也必不可少,王军有幸从同研究室前辈吴秀元教授那里得到一块瓢叶目植物化石,从此开启了他的瓢叶目植物研究生涯。

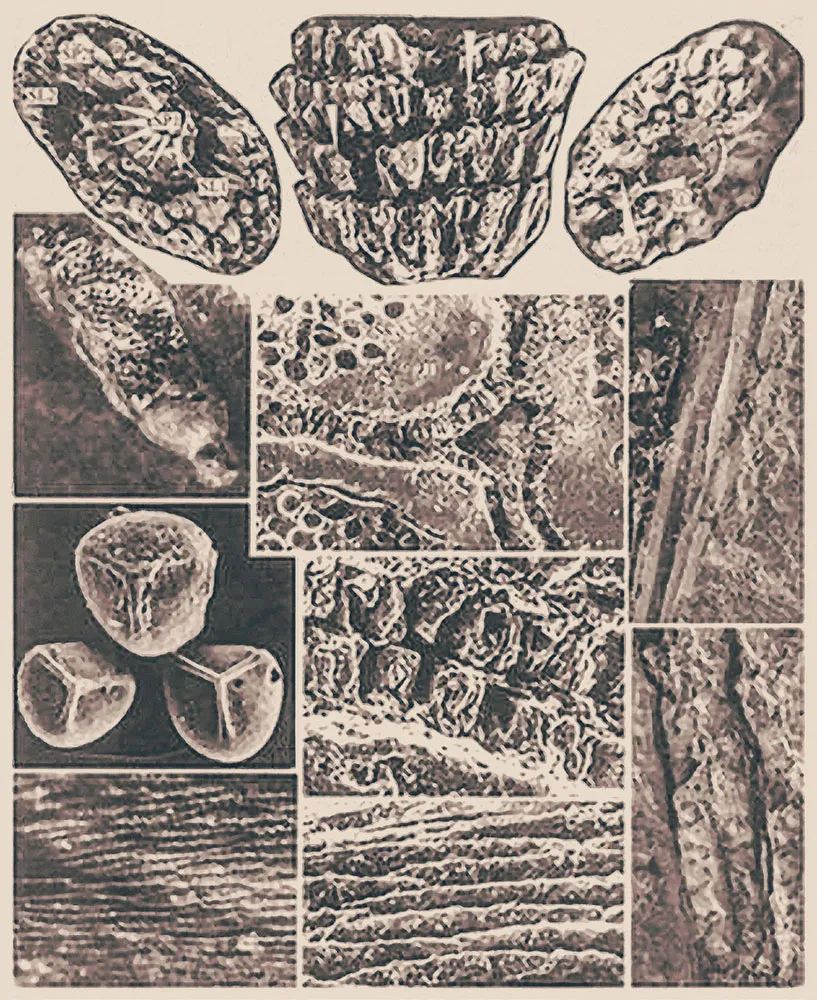

吴秀元1960年代初来到中国科学院南京地质古生物研究所,一直跟随李星学院士从事地层古植物学研究,对祁连山纳缪尔期植物群、贺兰山华夏植物群等非常熟悉,尤其擅长石炭纪植物和地层的研究。1980年代他在贺兰山野外考察期间,偶然发现一块已矿化的瓢叶目植物化石,虽然体积比一颗弹珠大不了多少,但结构保存完整,十分罕见。他把这块标本送给了王军。王军如获至宝,立即进行了仔细的修理和技术分析。经鉴定确认这是瓢叶目中的一个新种,后来在他的博士后出站报告《瓢叶目一种孢子叶球盘穗(Discinites Feistmantel, 1880)的形态及解剖学研究》中,这一新种被命名为“中华盘穗”(Discinites sinensis Wang)。这是当时发现的第一块保存了内部解剖结构的瓢叶目植物化石,它为解决此类植物的系统归属提供了重要线索 。这块标本承载的信息十分丰富,进一步研究可能彻底解决瓢叶目的分类问题,但它的体积太小,当时的实验条件根本无法展开更深入研究。王军意识到,有必要重返贺兰山,去找更多化石材料,提供更多证据。后来的研究证明这不是一块普通标本,王军团队持续十余年对其深入研究:发现昆虫对“中华盘穗”孢子的咬食证据,揭示了两亿多年前昆虫与这类植物的生态依存关系 ;其孢子囊的立体重建第一次明确瓢叶目植物孢子囊的结构组成,以及孢子发育时由外而内的成熟顺序 ;但是其中轴的维管束结构,由于材料所限,一直没有研究清楚。

2002年盛夏,由吴秀元引路,王军和他的博士生导师沈光隆教授一行人来到贺兰山脚下,进行了为期三周的野外踏勘,继续追踪瓢叶植物。

王军一行由南向北沿着宁夏石炭井-内蒙古呼鲁斯太-内蒙古乌达一线,仔细考察沿途煤田的石炭-二叠系剖面,直至进入内蒙古境内的乌达矿区。七月的大西北,天干地燥,白晃晃的太阳下,在众多已经挖开的煤山断面上,能看到黑色煤夹在粗细、软硬不等的灰白色岩石中间,层次分明,这些正是出露良好的石炭-二叠系地质剖面!成堆的碎石散落在地上,不经意间就会看到有些碎石上依然保留着清晰的植物痕迹。正午的烈日,毫不留情地照在人们的背脊上,一种迟缓的刺痛感逐渐渗透入全身,在骄阳下长时间作业,甚至会有几分被凌迟的痛苦感觉。大家把自己包裹在长袖长裤里或者涂上厚厚一层防晒霜,即便如此,手背、手臂、脖子等易裸露的部位还是被晒得发红,甚至脱皮,傍晚收工后才感觉到皮肤的痛灼感,填满煤灰的毛孔像被针扎过一般火辣辣的,显然是晒伤了。

年过六旬的沈光隆和吴秀元拿着坚硬的地质锤,脖子上挂着放大镜,敲打、观察着满地的碎石,他们正驰骋在外人难以想象的古植物世界里自得其乐。多年以后,当王军步入不惑之年,他相信只有“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”才是持久的学习内驱力。

连续几天,他们完成了对乌达煤田石炭-二叠系化石层位的踏勘,并在煤田南部发现大量瓢叶目化石,包括齿叶(Tingia)、拟齿叶(Paratingia)等,同时还有大量栉羊齿(Pecopteris)。遗憾的是,瓢叶目属种众多,所发现材料中并没有盘穗。不过,大家都认为在这里找到盘穗是迟早的事。王军本想回到所里好好利用这些材料,多写几篇好文章,可是后来的情况令人有些失望,这批标本中大部分营养叶保存完整,繁殖器官却鲜有发现或已破损严重,难以探查其内部解剖结构。

揭开“植物庞贝城”的面纱

2003年夏天,王军再次来到乌达,寻找“盘穗”,相约同行的是普费弗科恩(H. W. Pfefferkorn)夫妇,普费弗科恩教授来自美国宾夕法尼亚大学,主要从事石炭-二叠纪地层和植物研究,在埋藏学和古环境学等领域成就斐然。普费弗科恩在1970年代发表过一篇关于瓢叶目植物论文,其材料来自于美国伊利诺斯州一个石炭纪植物群。他对瓢叶目几种繁殖器官的演化序列进行了系统阐述,揭示了这类植物的演化路线:泥盆纪的古羊齿(Archaeopteris)→石炭纪的瓢叶穗(Noeggerathiostrobus)→二叠纪的半盘穗(Lacoea)→二叠纪的盘穗(Desinites)。在化石证据不充分、研究成果薄弱的瓢叶目领域,这些信息至关重要,迄今这一演化序列仍为学界所认可。

在乌达连续数天的考察,依然没有找到“盘穗”踪迹,但在红旗煤矿被剥挖得遍地狼藉的6、7号煤层之间,在约60厘米厚的灰白色岩层内,发现了很多其他植物化石,有些保存得还相当完整,包括一些直立的茎干。经辨认,他们认为很可能是树蕨、科达和瓢叶目拟齿叶属。这些发现令人振奋,足以弥补盘穗缺席的失落。

(图文内容源自网络)