在执着研究瓢叶植物的路上,王军团队偶然发现了“植物庞贝城”,他没有想过这个重要发现会给瓢叶目研究带来什么影响,但揭开“植物庞贝城”的真实面貌无疑是今后重要的研究方向,他的研究生涯注定将与这座“城”紧密联系在一起。

2007年初,王军带着学生来到了白雪皑皑的乌海市。寒冬里的乌达矿区里依然呈现着一片热气腾腾的景象,零下十几度的严寒并不能阻挡大家的工作热情。阴沉沉的天空下,寒风肆虐,抽得人脸颊生疼,嘴巴僵到几乎不能说话,所有人的面部表情都成为“冷冻”模式。每个人都戴着帽子,穿着毛衣、羽绒服、野外作业服,由里到外把自己包裹得严严实实,又戴着手套,动作僵硬,远远望去,像一群行动迟缓的熊。

根据露头所显示的地层状况,以及火山凝灰岩之上覆盖岩层的厚度和坚硬程度,他们选取了三上山煤矿约590米2地块进行样方统计。在作业收尾阶段,王军意外发现瓢叶目拟齿叶属的踪迹,在被剥挖石块成堆的煤山上,一块足有一人高的大石头引起了他的注意。在这块石头的一角上有清晰的植物叶片痕迹,经过耐心修理剥离,他发现同一层面周边各个部位露出的叶子排列呈辐射状,掀开化石上面的覆盖层后,一株完整的拟齿叶树冠映入眼帘!作为瓢叶目家族的一员,拟齿叶属是1987年中国煤炭科学研究院西安分院张泓研究员在山西平鲁煤田首次发现并命名的,其羽叶排列方式与齿叶相似,均为四行叶排列。通常两行较小的小羽片分列于横向展布的叶轴的上侧,另外两行较大的小羽片分列于叶轴的下侧,叶脉整体呈放射状,齿叶为平行叶脉,鉴于这种异于齿叶的结构特征,故被命名为“拟齿叶”。多年来在石炭-二叠纪地层中屡被发现,但其保存条件都差强人意,往往只有单个羽叶的印痕标本,缺乏整体形态特征的信息,而且内部组织结构未被保存,无法进行更深入的解剖学研究。

经验提醒王军,火山凝灰岩中保存的植物化石或多或少可能保存着植物的内部组织结构!如果该种植物的主干发育有木材,那么就应该划归于前裸子植物(以往的认识是这类植物仅见于泥盆纪及早石炭纪地层),这一新证据将进一步补充孢子植物向种子演化进程的全新线索,从而推动种子植物的起源研究。

这块一吨多重的拟齿叶化石保存了完整的树冠,展示了营养叶和繁殖球果都直接着生于主干这一最重要的形态学特征。然而,它属于印痕化石,内部解剖结构保存下来的可能性很小,即便有几处叶子或者果穗的局部有少许保存,但一旦实施解剖,就意味着标本的支离破碎,完整的形态特征将不复存在。经历了短暂的进退两难后,王军决定保留这块珍贵的拟齿叶化石,继续寻找这个属种的其他材料进行解剖。

除了追踪瓢叶目,多年来团队还投入了大量时间精力对“植物庞贝城”实施现场样方调查。2012年初,他们公布了1137米2的样方统计结果,对其中发现的六大类植物化石进行了对比鉴定,研究表明瓢叶目在某些区域占据主导地位。他们专门整理出“植物庞贝城”中的瓢叶目植物,定量反映了瓢叶目局部占据主导地位的群落生态特征,以及对华夏植物群成煤作用的贡献。随着研究的不断深入,他们又陆续发现几个新种,尤其对于联合齿叶(Tingia unita Wang)的全面系统描述,进一步确信瓢叶目和前裸子植物之间的亲缘关系。但是,在大量发掘统计中,一直没有找到满足解剖条件的拟齿叶。漫长的研究之路充满未知和希望。

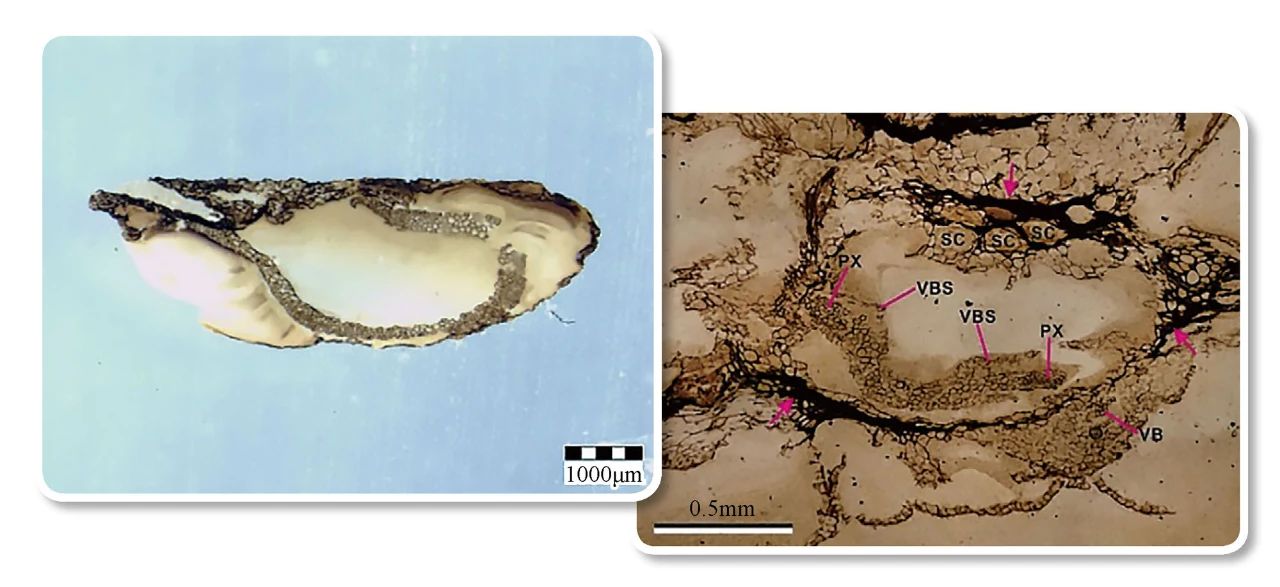

事情终于在2014年迎来转机。团队在乌达煤田南部样方统计时终于找到内部结构保存完好的拟齿叶。前已述及,一吨多重的那块树冠标本已显示孢子囊穗和羽叶均直接着生于主干,从形态上已表明两者的同源性,即孢子囊穗是由羽叶演化而来的。后来进一步解剖学研究表明,孢子囊中轴的维管束也和羽叶轴一样呈两侧对称,更深入地证明了两者是同源器官。

随后数年中,研究团队在超过4000米2的样方统计中多次发现具有相同内部解剖结构的拟齿叶,大量数据不仅证明果与叶同源,同时也显示了这类植物的主干发育具有密木型的松柏类木材特征,这是推动瓢叶目研究的关键点,就此终于可以确认这类植物属于前裸子植物。这一归属为追索华夏植物群的起源提供了重要线索,表明华夏植物群可能起源于我国的泥盆纪植物群,而非原先认识的石炭纪欧美植物群。另外,认定瓢叶目的生存年代是从早石炭世到二叠纪末,这意味着将前裸子植物生存的地质历史时期延长了约6000万年,即将原先认为的灭绝时间从晚石炭世(距今约3.1亿年)推迟到二叠纪末(距今约2.5亿年)。

作为种子植物的祖先,前裸子植物瓢叶目长期致力于谋求多样化的生长方式,并独立发展出类似于球果的繁殖器官,直至二叠纪末大灭绝之前,它们距种子植物仅一步之遥!

2021年3月,关于“乌海拟齿叶”的研究成果见诸报道,已灭绝近3亿年的瓢叶目植物进入公众视野,人们对于这类成煤植物充满了前所未有的好奇。就在王军踌躇满志地回答记者们提问之时,植物庞贝城中又传来好消息,团队在现场的发掘统计中又发现了瓢叶目疑似新种。

看来已经认祖归宗的瓢叶目又将有新的故事发生。

(图文内容源于网络)